基本信息

- 产品:: [[周刊]]

- 期数:: 2534

- 主题:: 数字花园

本周感悟

最近在重新梳理自己的笔记系统,翻出之前失败的尝试记录(没错,笔记和任务的融合已经栽过一次坑了😂),结合GTD工作法和「重器轻用」的思路,重新出发:

📌 核心规划:避开3个「之前踩过的坑」

这次的系统设计,首先明确了3个核心原则——全是从上次失败里总结的教训:

1. 笔记×任务:二次融合

2. 工作流:严格对齐GTD的

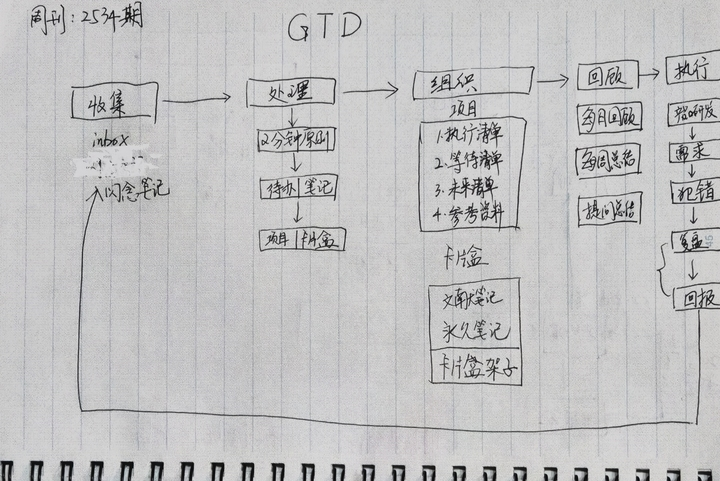

之前的流程是「想到哪记到哪」,闪念、文献、任务、永久笔记混在一起,导致inbox常年爆满。 这次改进:完全按照[[GTD]]的「收集→处理→组织→回顾→执行」五步法设计:

- 所有信息先丢进「inbox缓冲区」(拒绝随手乱放!)

- 固定时间处理inbox,区分「可执行任务」「需要沉淀的知识」「纯碎片信息」

- 任务丢给Todo工具,知识加工后进入永久笔记库,碎片信息定期清理

3. 工具选择:「重器轻用」,拒绝All in One执念

按场景选工具,不强求统一:

📥 收件箱设计:小笔记、大笔记,各走各的道

inbox是整个系统的「入口」,这次按「信息体量」和「处理优先级」拆成了两类流程:

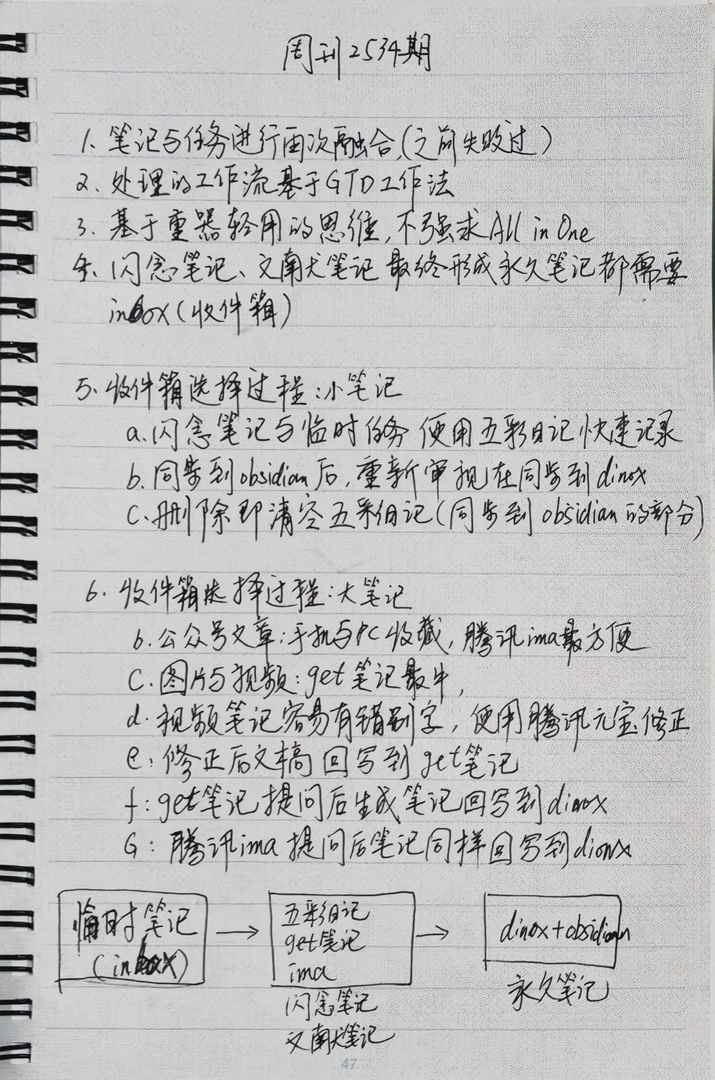

📝 小笔记流程:闪念、临时任务,快进快出

场景:突然冒出来的灵感(比如「明天要给项目提3个优化点」)、5分钟内能处理的临时任务(比如「回复XX的消息」)。

工具链:五彩日记 → Obsidian → dinox

- 第一步:用五彩日记「秒记」(手机/电脑都能快速打开)

- 第二步:每天固定时间同步到Obsidian,在这里「快速筛选」有用的内容标上标签,同步到dinox;

- 第三步:清空五彩日记,避免历史信息堆积

📚 大笔记流程:文献、视频、深度思考,精细加工

场景:公众号长文、图片、视频等多模态资料。

工具链:按信息类型选入口,最终汇总到dinox

- 公众号文章:手机/电脑用「腾讯ima」收藏:移动端分享组件和微信小程序

- 图片/视频:丢进「[[get笔记]]」(专门管理多媒体,支持OCR识别和视频转文字)

- 视频笔记处理:用「腾讯元宝」修正转文字后的错别字,修正后回写到GET笔记

- AI辅助思考:不管是用GET笔记还是腾讯ima提问生成的内容(比如「总结这篇文章的3个核心观点」),最终都要「落地」到dinox,避免AI生成的内容散落在各个工具里

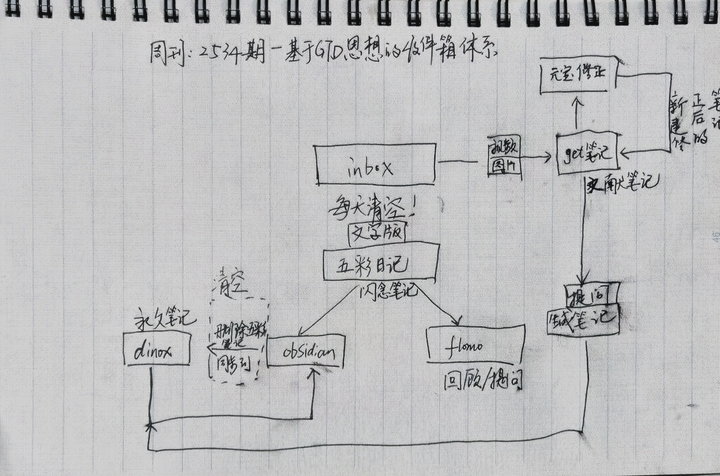

🔄 笔记流转路径:从「临时草稿」到「永久资产」

最后画了张流程图(手账里的草图在文末👇),清晰看到一条信息的「一生」:

临时笔记(inbox)→ 中间工具(筛选/加工)→ 永久笔记(dinox+Obsidian)

- 临时笔记:所有信息先在这里「待命」,比如五彩日记里的闪念、ima收藏的文章、GET笔记里的视频/图片

- 中间工具:做「减法」和「加工」——删除无效信息,给有用信息分类、标重点、补关联

- 永久笔记:最终沉淀到dinox+Obsidian,这里只放「值得长期复用」的内容(比如成型的方法论、深度思考后的观点)

💡 最后想说:系统是「用出来的」,不是「设计出来的」

这次规划虽然比上次细致,但我知道「落地才是关键」。比如「二次融合笔记与任务」,可能需要2-3周的习惯养成;工具之间的同步规则,也可能在实际用的时候发现卡点。

附件

附上手账里的手写规划图,字丑但思路还算清晰😂

来源

推荐文章

- 8.1.2450 周刊V2450:探索使用obsidian+tasks+kanban+components建设任务管理系统 (0.524)

- 8.1.2517 周刊V2517:get笔记+dinox+obsidain+wordpress建立数字花园工作流 (0.524)

- 8.1.2518 周刊V2518:把dinox作为obsidian的移动端 (0.524)

- 8.1.2519 周刊V2519:基于dinox+AI总结工具+obsidian建立自己的工作流 (0.524)

- 8.1.2520 周刊V2520:重器轻用的理念搭建卡片盒笔记法系统 (0.524)

- 6.1.20250907 手绘+AI:周刊创作新工作流 (RANDOM - 0.524)